El siguiente bando de requisa se colocaba junto al de guerra en las plazas y calles principales de pueblos y ciudades: “Una de las principales facetas del resurgimiento de la vida civil de un pueblo ocupado por nuestras fuerzas es el de disponer de billetes emitidos por el Gobierno Nacional, para ello el Banco de España designará equipo para canjear la moneda o papel moneda emitidos con anterioridad al 18 de julio de 1936, evitando que el vecindario tenga que desplazarse a retaguardia”.

Las autoridades militares aplicaban así la ley, de 20 de enero de 1939, de “Retirada de moneda de plata y papel moneda enemigo”. La guerra estaba tocando a su fin. Apenas dos semanas más tarde entraba en vigor la Ley de Responsabilidades Políticas, con un marcado carácter recaudatorio y de recompensa para aquellos que habían colaborado en la victoria. Todavía en febrero de 1939 se aprobó la Ley de Depuración de Funcionarios, principal instrumento de limpieza política de toda la Administración Pública. Aunque un buen porcentaje había sido depurado ya, aún quedaban las zonas de mayor entidad demográfica del país. A medida que fueron ocupadas, entre enero y abril de 1939, se produjo el mayor movimiento de población de la historia contemporánea española: un éxodo transfronterizo superior al medio millón de personas, precedido, continuado y seguido por una cifra muy superior de desplazados internos, presos y prisioneros de guerra, que en enero de 1940 superaría las 900.000 personas. Un contexto en el que el trasvase de propiedad, riqueza familiar y ocupación de la población activa, dirigido oficialmente ya por el Estado, fue de tal magnitud que el PIB tardaría 20 años en recuperar los índices anteriores a 1936. La voluntad mayoritaria por volver a la normalidad, a la vida cotidiana anterior a la guerra, chocó con los intereses creados durante la contienda. La oportunidad era ideal: sin apenas competidores y dentro de un nuevo marco legal hecho a medida, se produjo el trasvase de propiedad, riqueza y recomposición social, crucial para la estabilidad interna y la propia consolidación de la dictadura en la posguerra.

Las prácticas del expolio, sin embargo, aparecieron mucho antes de alcanzar los títulos y registros de la propiedad. Llegaron tras la fractura que produjo el golpe del Estado de julio de 1936 y se generalizaron a tal ritmo que, a mediados de septiembre, ya precisaban de orden expresa de la Autoridad Militar. Comenzaba así su regulación. El 13 de septiembre de 1936, el centro administrativo de la sublevación, la Junta de Defensa Nacional con sede en Burgos, estableció la primera norma sobre incautación de bienes. Iba dirigida a tres colectivos fundamentalmente: las organizaciones políticas, sindicales o culturales que habían sido ilegalizadas, los empleados públicos depurados, y, por último, los particulares. Se establecieron dos vías para determinar la “responsabilidad civil”. En primer lugar, se encausaba a toda persona que “por su actuación fuera responsable directa o subsidiaria, por acción u omisión, de daños o perjuicios de todas clases, ocasionados directamente como consecuencia de su oposición al triunfo del Movimiento Nacional”. En segundo lugar, y con un efecto mucho más amplio y prolongado en el tiempo, se expedientaba “a todas aquellas personas condenadas por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación por actos y omisiones contra el Movimiento Nacional”.

En todos los casos, se mantenía el procedimiento de embargo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, aspecto fundamental para dar fuerza legal a la operación.Se nombraba un perito para evaluar el patrimonio y los jueces municipales ejecutaban el embargo. Al mismo tiempo, en cada capital de provincia, una Comisión de Incautación de Bienes pedía a los Registradores de la Propiedad y a los principales bancos, los certificados de las cuentas y los títulos de propiedad que constaban a nombre de los encausados y de sus familiares. Para las empresas y sociedades anónimas, se aprobó la Orden de Intervención de Créditos, de 3 de mayo de 1937, comenzada ya la ofensiva del Norte. Los residentes con préstamos otorgados en zona republicana estaban obligados a entregar el importe íntegro de dichos créditos.

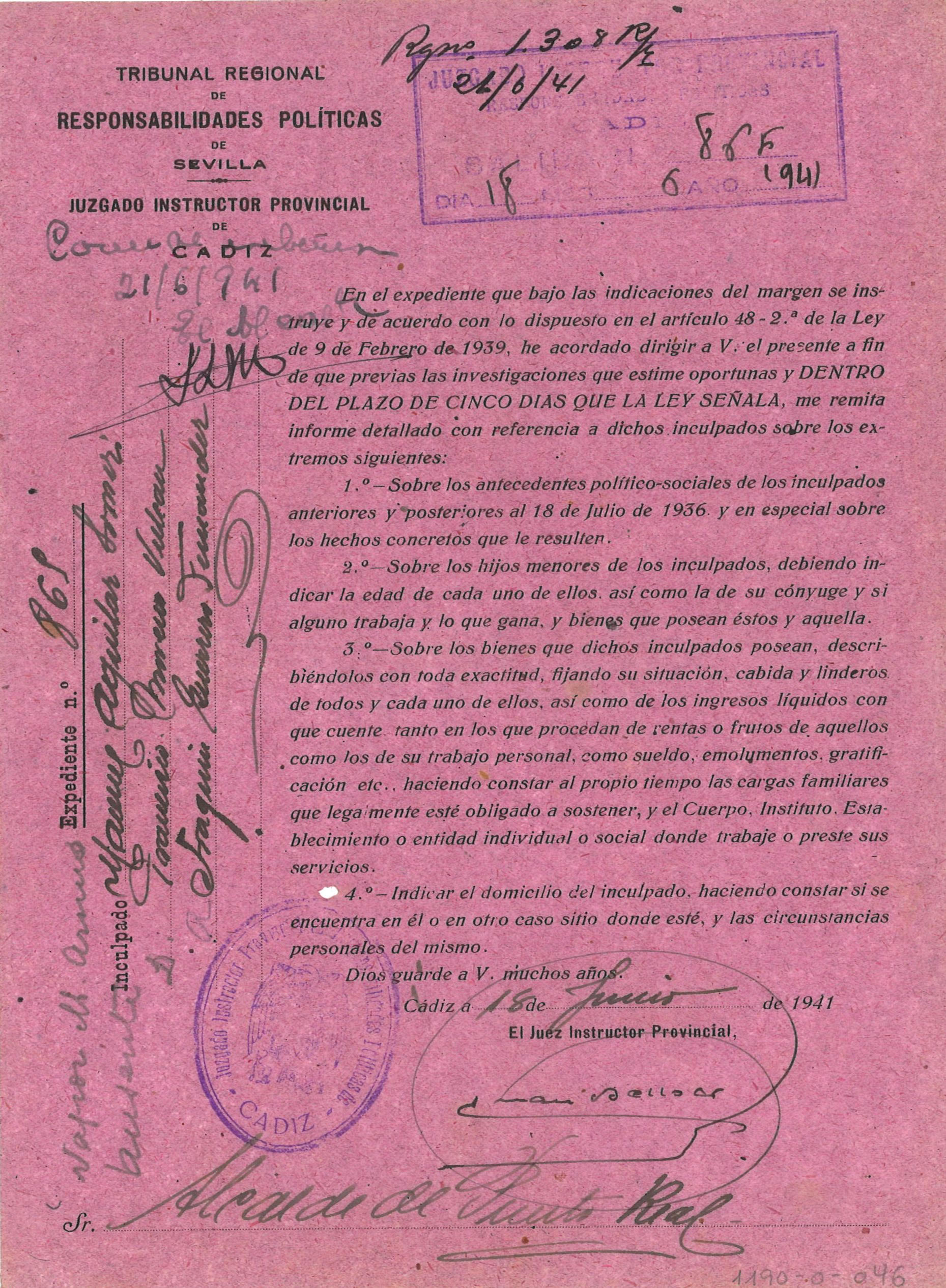

El primer Gobierno de Franco, constituido en febrero de 1938, no dejó pasar esta cuestión. En lo sucesivo, el Ministerio de Orden Público tendría que coordinarse con el Ejército para la ocupación de las grandes ciudades republicanas a través de un organismo específico: las Columnas de orden y ocupación que, además de los aspectos policiales y militares, venían a regular las incautaciones. En julio de 1938, Presidencia de Gobierno anunciaba así su aparición: “Es una experiencia adquirida en la ocupación de las ciudades del Norte, debiendo desterrarse el vergonzoso espectáculo a que puedan dar lugar la ejecución de las requisas por toda clase de organismos, y aún por particulares”. La maquinaria terminó de engranarse en febrero de 1939 con la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Dieciocho tribunales regionales de composición mixta, aunque de mayor peso castrense, iban a intervenir el patrimonio de los oponentes al régimen, incluso de aquellos acusados de pasividad (“tibios”), haciendo retroceder sus posibles responsabilidades hasta 1934. Esta jurisdicción especial, que en realidad no hacía otra cosa que prolongar sobre las grandes ciudades republicanas las medidas señaladas anteriormente, actuaba sobre 17 supuestos delictivos y centralizaba las competencias de todos los organismos de incautación de bienes. Por último, un decreto de septiembre de 1939 regulaba que todo lo incautado a las organizaciones extinguidas (edificios, fincas y depósitos bancarios) pasase a la Delegación Nacional de Sindicatos sin más dilación, culminando las medidas que legalizaban el proceso de incautación y trasvase de propiedades iniciado al comienzo de la guerra.

El resultado fue una purga política total, pero también un gigantesco colapso administrativo y económico. Todavía en mayo de 1941, el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, González Oliveros, cifraba en “un mínimo de doscientos cincuenta mil los expedientes, que, en toda España, ha de resolver esta jurisdicción”. Las sanciones iban desde las multas (las más numerosas junto a la confiscación de los bienes) a la pérdida de la nacionalidad, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o el despido directo en la actividad privada. Fue disuelto en 1945 todavía con 42.000 causas pendientes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario