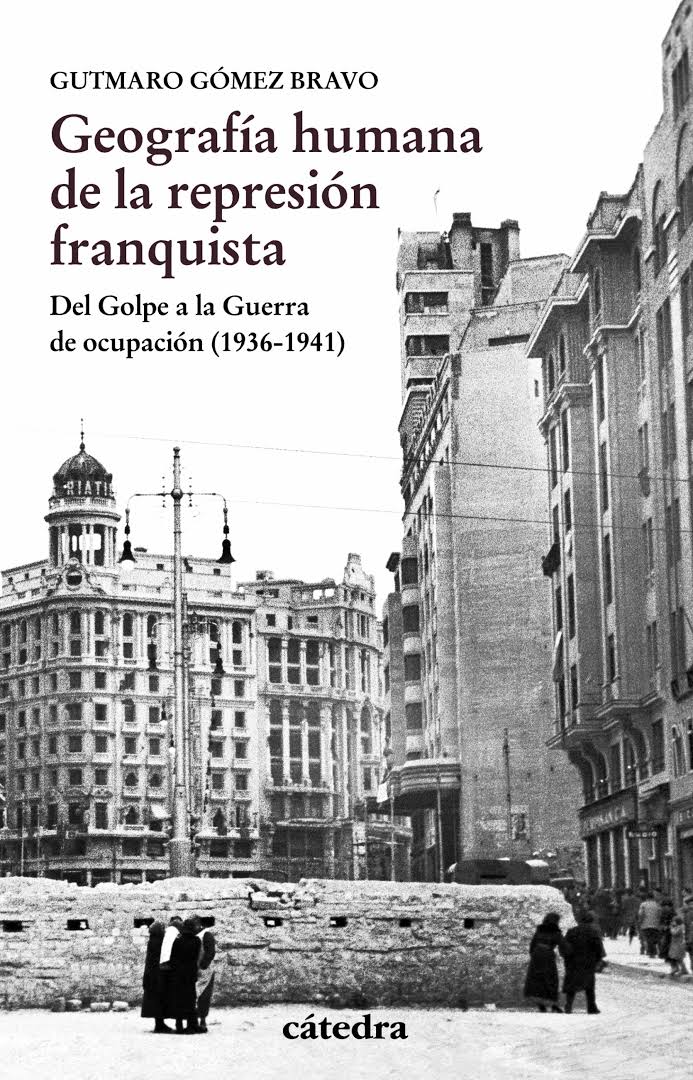

Los servicios de Información de Franco en la Guerra Civil

La población se

convierte en objetivo prioritario desde el comienzo de la guerra civil. Ya en

los preparativos del golpe, el General Mola contempla una acción de “extrema

contundencia” para asegurar el triunfo de la sublevación. Las medidas se

modifican a medida que el conflicto cobra fuerza y los frentes se estabilizan. El

24 de octubre de 1936, el Cuartel General de Salamanca autoriza las operaciones

aéreas sobre el centro de Madrid. Va a dar comienzo el primer bombardeo de una población

civil en la historia. La tarde del 6 de noviembre, las tropas de Varela llegan

al Cerro de los Ángeles y amenazan por radio con represalias si la ciudad no se

rinde. El miedo se extiende con rapidez. Los aviones de reconocimiento advierten

que las “las calles de Madrid están vacías”. El 8 de noviembre alcanzan

los objetivos señalados sobre la Casa de Campo, la orilla derecha del

Manzanares, el Puente de Segovia y la Estación del Norte. Los bombardeos masivos

sobre el casco urbano se suceden a diario, con especial intensidad el del día 19

de noviembre, destinado, según el propio General Kindelán a “provocar un

gran efecto moral en Madrid, centro vital del enemigo, poniendo un gran número de aviones a las horas de funcionamiento de las oficinas

y de mayor circulación en la calle”. A

pesar de su intensidad, la ofensiva terrestre sobre Madrid queda paralizada; las

operaciones con bombas de 500 kg para abrir brecha en el entramado urbano se

detienen. El fracaso del plan inicial del golpe, el deterioro de la imagen internacional

y los fallos en la obtención y la transmisión de la información, provocan un importante

cambio en la estrategia del Ejército franquista. La guerra entra en una nueva dimensión,

la de la ocupación del territorio, en la que la victoria militar se muestra

inseparable de la eliminación de las bases sociales del enemigo.

La Sección de Información del

Cuartel General comienza a emitir entonces una serie de instrucciones

reservadas, destinadas a coordinar la ocupación de localidades y el control de sus

habitantes. El 6 de diciembre de 1936 señala que “los pueblos cercanos a la primera línea, especialmente los que han sido

rojos y pasan a ser ocupados por nosotros, deben ser objeto de una vigilancia

especial, lo mismo de hombres que mujeres y niños. Se trata de potenciar las

tareas de investigación a través de las dos grandes redes de policía secreta

que ya funcionan pero que no están conectadas: las de las Grandes Unidades en

el frente y las de los Gobiernos Militares en la retaguardia. El Ejército del

Centro es el encargado de concentrar ambas en el Servicio de Información Militar

(SIM), que a su vez se divide en cuatro secciones:

1ª Espionaje y

contraespionaje.

2ª Social

política y relaciones con la censura.

3ª Económica,

industrial, prensa.

4ª

Antiextremismo.

Las Unidades de Policía Secreta

de cada División, compuestas con vecinos de la zona, remiten semanalmente los

datos a la sede del SIM en Burgos, donde comienza a organizarse un

"fichero de criminalidad" por pueblos y provincias. A comienzos de 1937, pide directamente esta

información a los ayuntamientos próximos al frente del norte: “cada ayuntamiento remitirá el total de los

individuos de izquierda que hay en la localidad incluyendo los nacionalistas,

con sus nombres, apellidos y número de familia que tiene, así como la edad de

esta. El 9 de marzo de 1937, un día después del comienzo de la batalla de

Guadalajara, último intento por tomar frontalmente Madrid, el Cuartel General de Salamanca asume todas

las funciones policiales, “así como la busca y detención de las personas que

por su actuación o ideas deban ser detenidas a los fines de justicia del

territorio liberado”. Franco

logra así el monopolio total de la violencia y el de la información. Está

preparado para ocupar y controlar la zona más industrializada y con mayor

densidad de población de toda la Península Ibérica.

La ofensiva de Vizcaya se inicia de

nuevp tras un bombardeo masivo, esta vez el de Durango, seguido de forma

inminente por el de Guernica. Además del potencial destructivo y de su impacto

psicológico, la principal novedad de la campaña del Norte fue la incorporación

de la "información retrospectiva".

Destinada a enjuiciar la conducta del individuo y la de su entorno, se estrena

en Vizcaya como pieza propia de la Causa General. Pronto se manifiesta la

capacidad y operatividad de la Auditoria de Guerra del Ejército de Ocupación

para desplegarse con total rapidez en zonas de difícil acceso. El 20 de junio

toman Bilbao, abandonado por el Gobierno vasco que se niega a destruir la

infraestructura siderúrgica. A finales de agosto hacen lo propio en Santander, precedidos

por los servicios de información italianos. Por último, el 20 de octubre de

1937, ocupan Gijón, que ofrece una fuerte resistencia. El gobierno republicano

pierde la región más rica y la más poblada de su territorio, el 25 por cien de

sus efectivos militares, parte de la aviación y la mitad de sus recursos

industriales. Pero la forma de perder ese frente resulta aún más determinante. El

Ejército Popular se desmorona y, a pesar de promulgar uno de los primeros

decretos que condenan a muerte a los desertores, cerca de 230.000 soldados se evaden

o tratan de huir, siendo capturados y reutilizados por el ya denominado

Ejército Nacional.

El éxito es rotundo para el

Estado Mayor franquista, que muestra no sólo su superioridad militar y

logística, sino la mayor cohesión de su retaguardia, capaz de fomentar la

desafección y absorber la deserción masiva en el enemigo. A partir de este

momento no deja de incrementar con personal y recursos los servicios encargados

del orden público. La experiencia del norte supuso además un importante salto

cualitativo: la utilización de la documentación con fines represivos. Al día

siguiente del Decreto de Unificación de Milicias, el 19 abril de 1937, el

Cuartel del Generalísimo hace pública la existencia de una oficina "para

contrarrestar la propaganda y la influencia comunista en España". Se trata

de la Oficina de Información y Propaganda Antimarxista (OIPA), incrustada

literalmente en las secciones de información de las Grandes Unidades de tierra

desplegadas en la franja cantábrica. Nada más entrar en una localidad, registran

tanto organismos oficiales como domicilios particulares. Y tras incautar toda

la documentación hallada en ellos, la trasladan en camiones a Salamanca, donde

comienzan a clasificarla y se archiva hasta hoy. Para Marcelino Ulibarri, su

máximo responsable, este procedimiento hace posible el objetivo político y

propagandístico de arrebatar una ciudad al enemigo, garantiza la rapidez en la

obtención de información de interés militar para seguir avanzando, al tiempo

que permite "obtener documentación

para la exigencia de responsabilidades a la población civil.” El espacio

para la represión sigue ampliándose y adquiere carácter legal dentro de las

instituciones del Nuevo Estado.

En noviembre de

1937 el SIM se transforma en el Servicio de Información y Policía Militar, Su director,

el Coronel Ungría, dispone un nuevo elemento sobre el terreno: la denominada “policía

militar de zona”. Más que de un cuerpo o unidad, se trata en realidad, de una

red conjunta de información, vigilancia y control de la población de las

"zonas de vanguardia", que se conectan a través de enlaces y sectores

de 30 kilómetros. Cada sector está dirigido por un Comandante del Ejército o un

Capitán de la Guardia Civil, que tiene a su cargo varios grupos de agentes,

civiles y militares. Según el propio Ungría, debía tratarse de "una red

tupida de personas seguras escogidas entre los naturales del país, en las que

recaerá el servicio de vigilancia, seguridad y de orden público". Su

objetivo era elaborar y facilitar datos de población para lo que debían

utilizar dos modelos o fichas de clasificación, aprobadas por el Cuartel

General el 18 de mayo de 1938.

La ocupación de

Cataluña no sólo anticipa el fin de la guerra, muestra

la vocación, el carácter oficial, estatal y permanente de los aparatos de

campaña franquistas. Durante los meses que se prolonga la batalla del Ebro, todos

los servicios implicados en la ocupación y el control de la población civil,

(Información, Recuperación de Documentos, Jefaturas de Orden Público, Fronteras

etc), se coordinan con la Auditoria de Guerra para la consecución de la

“rendición y la entrada ordenada en las ciudades”. Se reparten todas las

esferas de influencia y los organismos públicos ya existentes amplían sus

atribuciones sobre la denominada “población desafecta”. En mayo de 1938, por

ejemplo, se ultima el sistema penitenciario en torno a la Redención de Penas

por el Trabajo. Igualmente, se amplía la estructura de la Inspección Central de

Campos de Concentración, que en octubre tiene ya clasificados a 110.000

prisioneros de guerra. A comienzos de diciembre, por último, se desata la

ofensiva final de Cataluña.

El día 20, el

Coronel Ungría informa brevemente al General Franco.

"La población civil desea unánimamente la

rendición, especialmente la catalana, que espera con impaciencia".

La guerra está ganada y el segundo objetivo, “la justicia”, pasa a

primer plano. Arranca una nueva fase de la represión, muy distinta a la desatada

en julio de 1936. Sistemática y selectiva a la vez, se destina sobre todo a

consolidar la dictadura, por lo que se prolonga mucha más allá del fin de la

guerra. La lógica de la ocupación, que exige el control total del territorio y

la depuración del enemigo interno, se extiende sobre dos grandes contingentes

de población: las ciudades republicanas y los prisioneros de guerra. El volumen generado por sus fichas, informes y denuncias

es tal, que prácticamente todos los Consejos de Guerra han de celebrarse por

procedimiento urgente o sumarísimo, sin apenas formalismos legales, hasta 1948,

año en que se mantiene en vigor el estado de guerra. Todos los organismos de ocupación emiten

“información sobre criminalidad roja” hasta fechas muy tardías. Recuperación de

Documentos, por ejemplo, no da por terminada la clasificación de los papeles

incautados en el puerto de Alicante hasta 1944.

El SIMP, por su parte, no se desmoviliza plenamente hasta 1941, separando

de nuevo sus dos grandes esferas, la policial y la militar. Su máximo apogeo se

produce entre enero y septiembre de 1939, tiempo en que Ungría es

simultáneamente jefe del Servicio Nacional de Seguridad y dirige el SIPM. Nueve

meses en los que se completa la ocupación, así como la sustitución y el

despliegue de las nuevas redes de información en todo el territorio nacional.

El estallido de la

II Guerra Mundial provoca un cambio en el control de los servicios de

información españoles. El 23 de septiembre de 1939 la Jefatura Nacional de

Seguridad recupera la denominación de Dirección General de Seguridad y se

integra dentro del Ministerio de Gobernación con Ramón Serrano Súñer a la

cabeza. Retoma su denominación y su

papel como policía política, aunque su

estructura, el personal y buena parte de sus funciones siguen siendo las

propias del SIPM que se desdobla definitivamente. De nuevo mediante instrucción reservada, el Alto Estado Mayor ordena a todas

sus Secciones de Información que deriven su personal militar al Ministerio del

Ejército; el civil pasa a la DGS junto con las fichas de población de cada zona.

Los servicios de información judicial que trabajan con los organismos

encargados de la represión republicana, como el Juzgado de Contraespionaje o la

propia Auditoria de Guerra, también pasan con sus archivos en pleno a la DGS.

Su presencia y continuidad al frente de la policía y de la administración de

justicia queda así garantizada. En abril de 1940, solo en la Primera Región Militar,

la del Centro, han clasificado cinco toneladas de papel de los 141.584 expedientes

revisados. Con ellos se han confeccionado medio millón de fichas policiales.

Cuatro años más tarde, tras dar por terminada la clasificación de la

documentación de Alicante, el Servicio Nacional de Recuperación de Documentos posee

más de tres millones de fichas. La policía gubernativa tiene a su alcance un

fichero de antecedentes destacado por todos los servicios de información

extranjeros, desde los alemanes a los británicos. Sus máximos responsables fueron

siempre militares profesionales y su núcleo organizativo básico las brigadas.

La más activa en materia de orden público, la Brigada Político Social,

constituyó el instrumento principal, junto con los servicios de inteligencia

militar de los que procedía, para la política "preventiva" del

Estado, motivo por el que cobró una fuerza extraordinaria durante todo el

franquismo.

Gutmaro Gómez

Bravo. U. Complutense.

Publicado originalmente en La Aventura de la Historia, 17/12/2019